Las batallas de la antigüedad rara vez se definían en un choque frontal como lo muestran las representaciones cinematográficas. La guerra era, en gran medida, psicológica: gritos, sonidos y símbolos buscaban quebrar la moral del adversario. La carnicería ocurría cuando uno de los bandos huía; en la retirada, el pánico desataba el mayor número de muertes. Esta metáfora resulta pertinente para comprender las dinámicas políticas contemporáneas en Ecuador. El gobierno de Daniel Noboa, frente a las protestas sociales y comunitarias, parece recurrir a una táctica semejante: no enfrentar con argumentos ni propuestas estructurales, sino desmoralizar y criminalizar a los sectores movilizados.

1. La táctica del miedo en la historia militar y política

En la literatura de estudios militares, autores como John Keegan (A History of Warfare, 1993) señalan que la guerra se gana más en la mente que en el cuerpo del enemigo. El objetivo no es solo infligir bajas, sino quebrar la voluntad. Este mismo principio ha sido trasladado al ámbito político: la represión simbólica, la criminalización de la protesta y el uso de discursos que identifican a los manifestantes como “enemigos internos” funcionan como armas psicológicas para debilitar la cohesión de los movimientos sociales. En el caso ecuatoriano, se observa un recurso sistemático a esta estrategia, donde el aparato estatal utiliza tanto la fuerza pública como el aparato comunicacional.

2. El Paro y la resistencia comunitaria

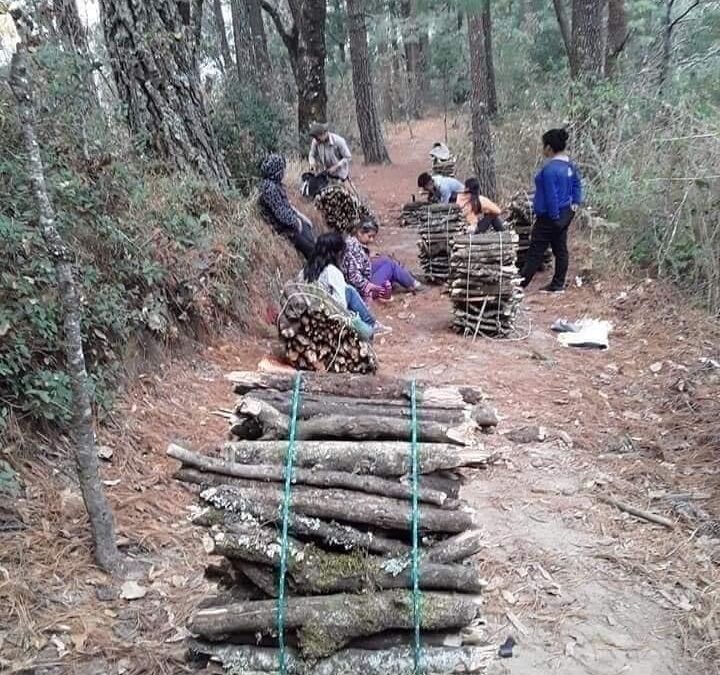

El Paro nacional, impulsado por comunidades del norte y por diversos sectores sociales, surge como respuesta a un conjunto de medidas económicas, siendo la más visible el alza del diésel. Esta medida afecta no solo al transporte, sino a toda la cadena productiva del país, desde la agricultura hasta la distribución de bienes básicos. Como señala Alberto Acosta (2009), los combustibles subsidiados no son meramente un gasto fiscal, sino un elemento de cohesión social y de soberanía económica. Al recortar este subsidio, el gobierno desplaza el costo hacia los sectores más vulnerables y rompe el equilibrio entre Estado y ciudadanía.

3. El Fondo Monetario Internacional y la pérdida de soberanía

El trasfondo de la medida es la relación con el Fondo Monetario Internacional. Autores como Joseph Stiglitz (Globalization and Its Discontents, 2002) y Eric Toussaint (La deuda o la vida, 2011) han mostrado cómo las políticas del FMI han conducido a la quiebra de Estados al imponer ajustes estructurales que benefician a acreedores internacionales a costa del bienestar nacional. En América Latina, los programas de austeridad de las décadas de 1980 y 1990 son un antecedente inmediato del deterioro social y político. El Ecuador, al aceptar estas condiciones, compromete su soberanía económica y, en consecuencia, la capacidad del Estado para responder a las necesidades de su población.

4. Criminalización de la protesta y guerra psicológica interna

La estrategia del gobierno no se limita a la aplicación de medidas económicas impopulares, sino que se acompaña de un discurso que deslegitima a quienes se oponen. Como observa Naomi Klein en La doctrina del shock (2007), el miedo es un recurso político eficaz para forzar la aceptación de políticas que en condiciones normales serían rechazadas. La criminalización de comunidades indígenas y rurales bajo etiquetas de “terrorismo” o “violencia organizada” persigue desmoralizar a los actores sociales y aislarlos de la solidaridad ciudadana. Esta táctica se asemeja al momento de la huida en las batallas: la mayor carnicería ocurre cuando los movimientos pierden legitimidad y apoyo, quedando expuestos al poder estatal.

5. Hacia una lectura ética y política de la resistencia

La protesta no es un mero acto de oposición coyuntural, sino un ejercicio de soberanía ciudadana. Como afirma Boaventura de Sousa Santos (2018), la democracia se sostiene en la capacidad de los pueblos de resistir a la captura del Estado por intereses privados o externos. En este sentido, el Paro debe leerse no solo como una reacción económica, sino como un grito político en defensa de la soberanía y de la dignidad colectiva.

La metáfora de la batalla antigua permite iluminar la situación actual: no es en el choque directo donde se define el destino de las comunidades, sino en la capacidad de resistir la táctica del miedo que busca quebrarlas. El gobierno de Noboa, al alinear su política económica con los lineamientos del FMI, arriesga no solo la estabilidad económica, sino la legitimidad democrática. La verdadera carnicería no ocurrirá en las calles, sino en el desangramiento progresivo de la soberanía nacional. Resistir, en este contexto, no es solo un derecho, sino una necesidad histórica para evitar que Ecuador repita los errores que llevaron a otros pueblos a la quiebra social y política.